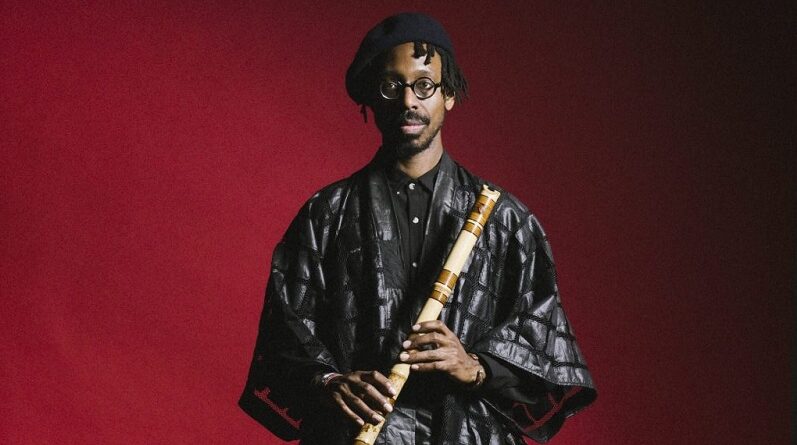

Shabaka, a Perugia, l’8 novembre a S. Francesco al Prato, tra evoluzione, paesaggi emotivi e spazi interiori

Il concerto si preannuncia come un’esperienza unica ed unificante, quasi olistica, senza nessuna celebrazione o alcuna retorica, mentre l’Auditorium, forte di un’acustica naturale e di un’architettura sobria, offrirà uno spazio adatto e su misura per la sua nuova postura strumentale.

di Francesco Cataldo Verrina

L’8 novembre, Shabaka sarà a Perugia, all’Auditorium San Francesco al Prato, per un appuntamento organizzato da Patrizia Marcagnani per Moon In June. Il luogo scelto non è casuale: l’Auditorium ha ospitato momenti significativi della storia musicale umbra, accogliendo artisti che hanno lasciato tracce indelebili nella passata e recente attività concertistica del capoluogo di regione. Shabaka arriva con un progetto che si concentra sul flauto, strumento che ha scelto per esplorare una dimensione sonora più essenziale, legata al respiro e alla presenza. Lo shakuhachi, il pífano e la quena: strumenti che evitano le volumetrie virtuosistiche, mirando all’escavazione emozionale. Il flauto, per Shabaka, non rappresenta un gadget esotico, ma un nuovo compagno di viaggio, di studio e di vita. La sua difficoltà tecnica – l’assenza di imboccatura, la necessità di un controllo assoluto del fiato – diventa parte del processo di cambiamento. In diverse interviste, il polistrumentista ha parlato della svolta come di un passaggio necessario, una ricerca di ascolto più attento ed una pratica mirata a coinvolgere corpo, anima e cervello. Il concerto si preannuncia come un’esperienza unica ed unificante, quasi olistica, senza nessuna celebrazione o alcuna retorica, mentre l’Auditorium, forte di un’acustica naturale e di un’architettura sobria, offrirà uno spazio adatto e su misura per questa nuova postura strumentale.

Da qualche anno, la scena musicale londinese contemporanea si presenta come un laboratorio diasporico in continua trasformazione. Quartieri come Brixton, Hackney e Lewisham ospitano collettivi, jam session, scuole informali e progetti comunitari che fanno della musica uno vettore di trasmissione culturale, di elaborazione storica e di attestazione identitaria. Le radici africane e caraibiche si estrinsecano attraverso ritmi, strumenti, pratiche vocali e modalità di ascolto che si rinnovano nel tempo, mantenendo viva la memoria e generando nuove tipologie sonore che nascono dalle confluenze. Shabaka agisce all’interno di questo tessuto come musicista e catalizzatore. La formazione, maturata tra Barbados e Londra, gli consente di innervare linguaggi differenti con consapevolezza tecnica ed afflato spirituale, scegliendo ogni strumento in funzione del tipo di soluzione desiderata. L’interesse per le pratiche respiratorie, come il metodo Wim Hof, rivela una ricerca che coinvolge corpo, suono e coscienza. Collaborando con musicisti come Nubya Garcia, Theon Cross, Moses Boyd, egli incrementa un habitat riproduttivo, in cui le differenze non si oppongono, ma si combinano. In un’intervista rilasciata a Found Sound Nation, Hutchings afferma: «Il filo conduttore della mia carriera è sempre stato il dubbio: chiedermi se ciò che sto facendo è davvero ciò che devo fare. Oggi ho smesso di cercare risposte e ho iniziato a costruire domande». Questa dichiarazione chiarisce il suo approccio, ossia la musica non come risposta, ma quale arma di interrogazione. Hutchings compone, suona, ascolta, per generare domande che riguardano la memoria, la spiritualità e la comunità. La collocazione sulla scena britannica si definisce per l’attitudine a generare connessioni, accogliendo la pluralità e la trasformazione, mentre la diaspora, per lui, diventa un campo fertile ed un terreno da coltivare, trasmettendo una modalità di attitudine mentale musicale che altera le pratiche compositive di numerosi artisti inglesi. La sua presenza nel contesto londinese produce deviazioni formali, aperture ritmiche ed innesti timbrici che si propagano in ambienti pop, rock ed elettronici. Musicisti, quali Sam Shepherd (Floating Points), Dan Carey, Thom Yorke e Kieran Hebden (Four Tet), ne frequentano la sintassi sonora non per citarla, ma per tradurla in metodo. Nel suo percorso, Shabaka fa ricorso a pratiche che derivano dalla tradizione afro-americana, come l’improvvisazione collettiva, la costruzione di ensemble orizzontali, la centralità del corpo nel gesto musicale. Queste scelte rispondono ad un’esigenza precisa: creare una musica che non si limiti a essere ascoltata, ma che coinvolga, che scuota e che trasformi. La spiritualità, sull’onda lunga di John Coltrane, Albert Ayler, Pharoah Sanders, non viene evocata come tema, ma usata come metodo, in cui il suono diventa rito, il concerto uno spazio condiviso e la performance un’esperienza comunitaria.

Nato a Londra nel 1984, ma cresciuto nelle Barbados, Shabaka Hutchings non si limita a occupare uno spazio abusivo all’interno del jazz contemporaneo, ma piuttosto ne ridefinisce le coordinate, ne interroga le radici e ne espande le possibilità timbriche e concettuali. La formazione, multistrato e trans-culturale, si sedimenta in un modus operandi che rifiuta la compartimentazione dei generi, preferendo una logica di permeabilità e di risonanza critica. Fin dalla prima adolescenza, il clarinetto diventa strumento di esplorazione identitaria, versato nel far dialogare repertori classici, calypso, hip hop e spiritualità afro-diasporica. L’essere stato elemento cardine e militante in compagini, quali Sons Of Kemet, The Comet Is Coming e Shabaka And The Ancestors, non va letta come semplice partecipazione collettiva, bensì come modulazione di un pensiero altro che si compone in contrappunto tra ritualità, urgenza politica e tensione comunicativa. Shabaka non tenta di contrabbandare un nuovo jazz, né d’imporsi come voce dominante, ma plasma invece un linguaggio che si staglia nel solco della diaspora, interrogando le eredità coloniali e le strutture armoniche occidentali mediante una prassi compositiva che alterna stratificazioni ritmiche, sovrapposizioni modali ed improvvisazioni non risolte. Il suo approccio strumentale, tecnicamente raffinato e interiormente articolato, si distingue per una fisionomia del suono che varia dal colore acustico del clarinetto basso alla velatura espressiva del sax tenore, passando per strumenti come il flauto shakuhachi e pífano, impiegati non come esotismi, ma come vettori di memoria e tensione. La pulsazione ritmica, spesso affidata a pattern spezzati e ad incastri poliritmici, incalza, spinge e disarticola.

La partitura musicale, mai descrittiva, si fonda sulla grammatica del dubbio che fa leva su elementi armonici asimmetrici ed abrasivi, sull’accavallamento di scale pentatoniche e su modulazioni che sfuggono alla regolarità tonale. Piuttosto che puntare ad una sintesi, Shabaka preferisce mantenere l’equilibrio instabile, l’attesa e il non detto. Nel fluire delle sue composizioni, si avverte una tensione interdisciplinare che dialoga con pratiche visive, poetiche e filosofiche. Il pensiero di Édouard Glissant, la pittura di Frank Bowling, la poesia di Kamau Brathwaite usate come presenze strutturali e tessuto critico che informa l’impianto sonoro. A conti fatti, Hutchings è un pensatore musicale, un artigiano della forma, nonché un interprete consapevole della propria posizione nel mondo e nella storia. La sua opera non si chiude in formule, bensì si prolunga in domande, in frizioni ed in gesti che continuano a vibrare ben oltre la pagina musicale. Dal suo intreccio tematico affiora una continua interrogazione delle armonie e un divoramento che si nutre di instabilità e di memoria diasporica, dove il modulo espressivo, le categorie stilistiche e l’estetica dell’ibridazione si delineano nel respiro di un’indagine che diviene, al contempo, politica e spirituale. Ciascun episodio musicale si attesta come nodo critico e luogo di frizione fra tradizione ed invenzione, tra oralità e scrittura, tra gesto improvvisativo ed intelaiatura estetica. In questa prospettiva, egli propone un metodo che si fa pensiero ed una pratica che diviene ortografia dell’essere e del sentire, immergendo il fruitore in un’inedita consapevolezza analitica.

Shabaka assorbe dalla tradizione afro-americana una modalità di costrutto musicale che privilegia la trasformazione rispetto alla forma, la vibrazione rispetto alla struttura, la tensione rispetto alla risoluzione, non per replicarne i linguaggi, ma per comprendere in che modo il suono possa diventare veicolo di coscienza, di spiritualità e di interrogazione collettiva, mediante una voce strumentale tesa ad oltrepassare registri molteplici: dalla preghiera al grido, dalla meditazione al dissenso. Hutchings si avvicina a queste regole d’ingaggio, poichè riconosce nella tradizione afro-americana una genealogia di resistenza e di invenzione. La musica, in tale contesto, costruisce memoria, elabora trauma ed apre visioni. In un’intervista, egli ha dichiarato: «Non cerco di rappresentare nulla. Cerco di costruire uno spazio in cui le persone possano sentire qualcosa di reale». Floating Points, nel suo lavoro con Pharoah Sanders, impiega strutture che si dilatano nel tempo, armonie che si sviluppano senza risoluzione, pulsazioni che respirano. Questi elementi trovano corrispondenza nella disciplina di Shabaka, che implementa ambienti sonori mediante sovrapposizioni modali, strumenti a fiato non convenzionali ed una concezione del groove come forza generativa. Dan Carey – produttore di Black Midi e Fontaines D.C. – adotta una dettatura ritmica che si nutre di fratture, di incastri e di tensioni: una modalità che rispecchia la combinazione creativa di Hutchings, fondata su sequenze che non accompagnano, ma spingono. Thom Yorke, in alcune interviste, ha riconosciuto nella scena jazz londinese una sorgente di idee, a cui Shabaka, con l’attenzione alla ritualità, alla spiritualità e alla coagulazione collettiva del suono, offre una metodologia che modifica la forma canzone, alterandone la struttura accordale. Four Tet, nei suoi live, impiega loop e sovrapposizioni che dialogano con formulazione ritmica di The Comet Is Coming, lasciando germinare ambienti che non si chiudono, ma si espandono. L’influenza di Shabaka si manifesta anche nell’allestimento di ensemble mobili, nella scelta di strumenti che generano vibrazioni specifiche e nella centralità del gesto corporeo. Queste attitudini si diffondono in ambienti elettronici e visivi, dando vita a collaborazioni con performer, coreografi ed artisti che operano tra danza, installazione e videoarte.

Nel 2024, Shabaka ha compiuto un gesto radicale: ha lasciato il sassofono, ha abbandonato il cognome, optando per il flauto, non come sostituto di altri strumenti, ma transito verso un’inedita dimensione compositiva, perlustrativa ed espressiva. Lo shakuhachi – flauto giapponese in bambù, verticale e privo di chiavi – diventa il suo nuovo centro gravitazionale. A questo si affiancano il pífano, la quena, il clarinetto, strumenti che respirano e che richiedono ascolto. The Guardian, scrive su Shabaka: «Il modo in cui lo shakuhachi ti fa sentire è senza paragoni. Ciascuna nota richiede presenza, ogni suono nasce da un equilibrio tra respiro e silenzio». Questa affermazione racconta una mutazione interiore. Il flauto tocca la spiritualità da vicino spiritualità, divenendone una guida verso la trascendenza di coltraniana memoria. Durante un concerto alla St. John At Hackney Church, Shabaka ha eseguito una versione personale di «A Love Supreme», affidandosi interamente al flauto. Un atto di fede che mira a proseguire il cammino di Coltrane in un’altra direzione: meno fuoco e più respiro; meno assalto e più immersione. Il recente album, «Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace», si dipana alla stregua di un itinerario che scandaglia gli abissi percettivi. Il sassofono compare una sola volta, in «Breathing», quale eco e come memoria. Tutto il resto si costruisce mediante flauti, pause e vibrazioni sottili. La scelta di tali strumenti risponde ad un’esigenza precisa: rallentare, ascoltare e lasciare che il suono emerga senza forzature. Shabaka parla di «paesaggi emotivi» e di «spazi interiori». Il concerto dell’8 novembre, a partire dalle ore 21.00, a Perugia, presso l’Auditorium San Francesco al Prato, di certo sarà un’occasione per comprendere meglio le tante sfaccettature di un personaggio in perenne divenire.

BIGLIETTI DISPONIBILI SU: https://www.boxol.it/next/it/boxol/select-ticket/570172